魚類是水族愛好者心中珍貴的伴侶,但不幸的是,它們也可能受到各種疾病的侵襲。了解魚病的病因、症狀及治療方法,對於保持魚群的健康至關重要。

水質不良是造成魚病的主要原因之一。氨、亞硝酸鹽和硝酸鹽等有害物質在水中濃度過高,會引發魚類的中毒或呼吸困難。因此,定期檢測和更換水源,確保水質清潔,能有效減少病患機率。此外,水溫、酸鹼值及餵食方式也需注意,這些變因可直接影響魚的免疫系統。

感染性疾病是另一個常見的問題。細菌、病毒及寄生蟲皆可對魚類造成傷害。例如,白點病是由寄生蟲感染引起的,會導致魚身上出現白色斑點,影響其正常活動。若及時發現,應立即隔離患病魚隻,並使用對應的藥物進行治療。

在病症出現初期,及時尋找專業的建議非常重要。根據魚的具體情況,選擇合適的藥物和療程。使用藥品前,應仔細閱讀說明書,並確定魚缸中的其他魚無過敏反應。藥物的使用需遵循嚴格的劑量和療程,以免對魚的健康造成二次傷害。

除了藥物治療,提升魚的生活環境與飲食也是關鍵。提供高品質、營養均衡的飼料,能強化魚的免疫系統,減少病原體的侵擾。加上適當的水族設備,如過濾器和加熱器,將有助於創造穩定的生長環境。

經過一段時間的觀察和治療,如果魚的狀況逐漸改善,應持續觀察其行為和外觀,確保完全恢復。這個過程不僅需要耐心,還需要對魚的情況保持敏感。通過不斷的關注與調整,能夠幫助魚類回到健康的生活狀態。

保護魚類健康是一項需要知識和細心投入的工作。透過了解病因、適當的治療措施及環境管理,能大大提高魚類的生存機率,讓水族館充滿活力,成為一片和諧的水下世界。

魚病發生的常見原因及預防方法

魚類作為水族箱和養殖業的常見寵物,其健康狀況直接影響到觀賞效果和經濟效益。然而,魚病的發生往往讓養殖者感到困擾,了解其發生的原因及預防措施顯得尤為重要。

魚病的常見原因主要可分為環境因素、飼養管理、病原微生物及魚類自身的免疫力。環境因素如水質的污染、溫度的劇變及水中溶氧量不足等,都是導致魚病發生的潛在危險。對於水質而言,不穩定的pH值及過高的氨氮含量都會對魚產生不良影響,導致其抵抗力下降。

飼養管理也是影響魚類健康的重要因素。過度密集的飼養會使魚類面臨應激,進而引起疾病的爆發。此外,餵食不當、營養不均衡亦可能增加魚類的患病風險,建議定時定量餵食,並適當調整飼料種類,確保魚類獲得充足的營養。

病原微生物的存在,如細菌、真菌和寄生蟲,常常是魚類生病的直接原因。病原體進入魚體內後,便會感染魚類,導致各種疾病的發生。養殖者需定期檢查魚類的健康狀況,一旦發現異常,應立即進行隔離,以防疾病擴散。

魚類的免疫系統也與其健康息息相關。年齡較小或長期處於不良環境下的魚類,其免疫力一般較弱,容易受到病原體的侵襲。因此,可以考慮引入適當的免疫增強劑或觀看目前市面上的魚類健康產品,以加強魚類的抗病能力。

在預防魚病方面,保持良好的水質是關鍵。定期換水並保持水質清澈,加裝過濾設備有助於減少有害物質的堆積。同時,進行定期的水質測試,掌握pH值、氨氮及溶氧等指標,以確保水環境的穩定性。

另外,飼養者應該定期檢查魚類的健康狀況,並為魚類提供適宜的飼養環境,包括適當的溫度、水流和躲藏空間。適時進行疫苗接種和預防性藥物投放,更能有效降低魚病的發生率。

總之,了解魚病的成因及時採取預防措施,是保證魚類健康的關鍵,這不僅能提升觀賞效果,也能為養殖者帶來更高的經濟收益。保持對魚類健康的高度重視,能在魚病發生之前,提前做好防範與應對。

疾病識別:早期症狀與徵兆的重要性

在現今的水產養殖業,建立健康的魚群至關重要。然而,病害的發生往往暗藏在水族箱或水域中,對魚的健康帶來威脅。了解早期症狀與徵兆是防止疾病擴散的關鍵,這不僅能幫助養殖者迅速做出反應,還能確保魚群的最佳成長。

疾病的早期徵兆可是非常微妙的。養殖者需時時關注魚的行為變化,如食慾減退、游動緩慢或群聚等。這些看似普通的行為變化,實則可能是在警告你潛在的健康問題。此外,觀察魚的外觀,如皮膚或鰭的變化、顏色的異常以及出現斑塊,都可能是疾病的早期參照。及早發現這些徵兆,可以使養殖者在病害尚未擴散之前及時採取必要的措施。

除了觀察症狀,水質的管理也至關重要。魚類生活的環境直接影響其免疫系統,水質不良往往會造成病原微生物的滋生,進一步引發各種疾病。定期檢測水質指標,並保持適宜的水溫、酸鹼值以及氧含量對於維持魚的健康不可或缺。

一旦發現病徵,科學的治療方案是非常必要的。根據確定的症狀,有針對性地使用合適的藥物可以有效控制病情。同時也要注意確保治療不對魚的生長及水質造成二次影響。治療過程中,持續監測魚隻的恢復情況,有助於及早發現任何異常並進行調整。

恢復期對於魚的健康同樣重要。在這個階段,必須提供良好的環境和營養,幫助魚隻逐漸恢復體力和免疫力。此時,適度的飼料攝取及穩定的水質對於促進復原起到關鍵性作用。

藉由重視早期症狀與徵兆,以及建立健全的水質管理和科學的治療計畫,養殖者不僅能有效地處理魚病,還可以提升整體養殖效益。維持健康的魚群,既需細心觀察,也需科學的管理,這是每位養殖者應該時時銘記的責任與使命。

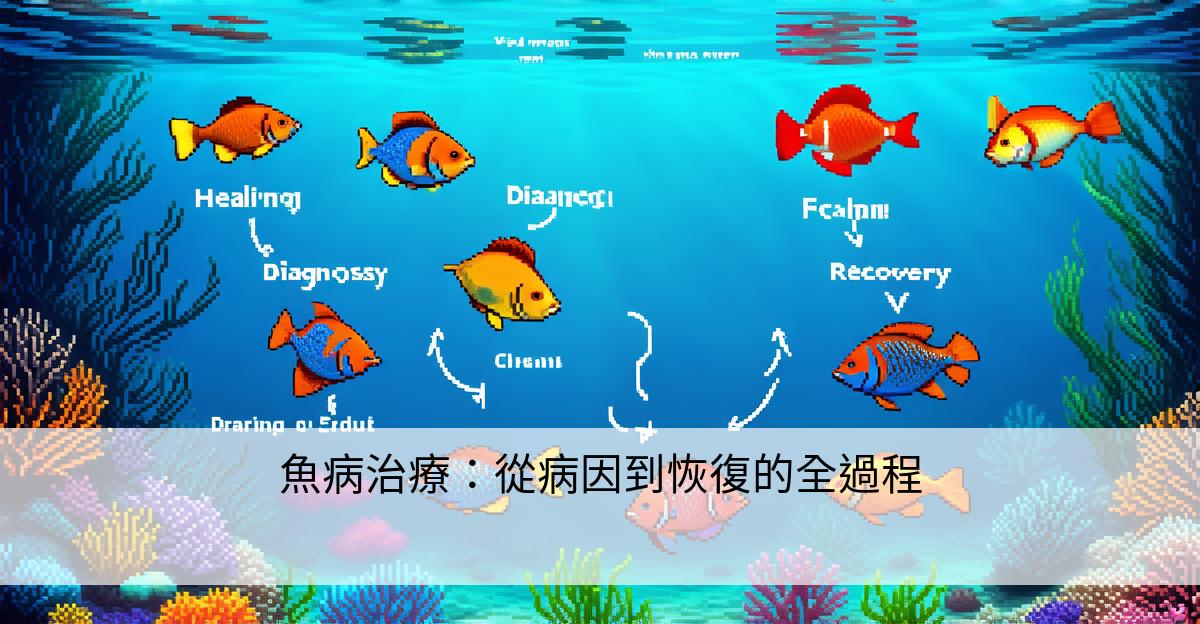

魚病治療的基本步驟與注意事項

魚病的治療需要依據病因及病症的不同,制定出相應的方案,其過程中有幾個基本步驟和注意事項需要深入了解,以確保魚類能夠順利康復。

了解病因是治療的第一步。常見的魚病原因包括水質污染、細菌或病毒感染、寄生蟲和營養不足。觀察魚的行為和外觀變化,例如:是否有表面病斑、游動不靈活或食慾減退等,這些都是了解其健康狀況的重要指標。

接下來,針對魚病進行對症處理。若確定為水質問題,需及時調整水質,如更換部分水源,檢測氨氮、亞硝酸鹽及ph值等,保持水質清新健康。如果是細菌或病毒感染,適當的用藥是必要的,市場上有許多專門為魚類設計的藥物,可以根據使用說明進行添加。使用藥物時,要注意劑量及療程,避免過度用藥造成魚體的負擔。

治療過程中,保持環境穩定與安靜非常重要。可考慮將生病的魚移至隔離區,避免傳染給健康魚隻。此外,定期監測魚的狀態,觀察其恢復情況,及時調整治療方案。

在魚的飲食方面,提供營養均衡的飼料有助於提高其免疫力。病魚常會出現食慾不振的情況,這時可以給予易於消化的飼料,甚至考慮使用一些專用的療養飼料,以刺激魚的食慾。

最後,觀察魚的恢復情況,當魚的行為逐漸恢復正常,食欲提升時,治療便算成功。但為了防止未來再次發病,必須定期對水質進行監測和維護,並保持良好的養殖環境。

透過以上基礎步驟和注意事項,飼養者可以有效地應對魚病,提高魚類的健康水平,確保它們的長期生長與發展。

魚缸環境調整對病魚恢復的影響

在水族飼養中,魚隻的健康狀況受多種因素影響,環境的調整對於病魚的恢復尤為重要。當魚隻出現不適時,調整魚缸環境便成為改善魚隻健康的關鍵一步。病魚通常會表現出食慾減退、游動緩慢或身上出現異常,這些症狀警示飼養者需要對魚缸進行細緻的檢查和改變。

水質是魚隻健康的重要指標。對於病魚來說,水中的氨、亞硝酸鹽及硝酸鹽含量過高會加劇病情。因此,及時檢測並調整這些化學指標非常必要。透過定期更換水,保持水質清澈,並使用過濾器過濾雜質,能夠為病魚提供更為健康的生活環境。

水溫也是影響魚隻健康的重要因素。不同種類的魚對水溫的耐受度各異,而不適的水溫可能會使已經生病的魚隻更難恢復。因此,使用加熱器或冷卻裝置,確保水溫保持在適宜範圍內,有助於病魚的康復過程。

氧氣水平同樣不能忽視。病魚在生病時,本身的代謝功能會下降,對氧氣的需求變化可能會加劇水中氧氣的消耗。因此,在魚缸中增加氣泡石或水流輪,能夠提高水中的氧分含量,幫助病魚更有效地呼吸,促進其恢復。

水族缸內部的環境也需進行適當的調整。清理積沉物、檢查逃脫植物和裝飾物,均可減少病害擴散的可能性。此外,適度的添加一些天然抗菌藥物或植物成分,能對病魚起到一定的輔助療效。

最後,病魚的飲食也需合理安排。選擇高品質的魚糧,可以增強魚隻的免疫力。餵食時,應注意控制餵食量,以免因消化不良而惡化病情。

綜合以上各點,對魚缸環境的調整對病魚的恢復影響深遠。透過不斷監測和及時調整環境因素,飼養者可以創造一個更健康的生存空間,讓病魚早日恢復活力,迎接新的生活。

魚病後的護理與健康管理建議

魚類在飼養過程中可能會遇到各種健康問題,這些問題不僅影響魚的生長與發育,還可能造成死亡。了解魚病的護理和健康管理是確保魚類健康的重要環節。以下是一些專業建議,幫助飼主在魚病治療後,進行有效的護理與健康管理。

當魚類感染疾病後,及時採取治療措施是首要任務。治療過程可能需要數天至數週,這段時間內,保持水質的穩定至關重要。定期檢測水中的氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽及pH值,並進行適當的水更換,能夠有效減少應激反應,幫助魚類更快恢復健康。

在魚病治療結束後,針對魚的食物管理應小心謹慎。提供高品質、易消化的魚餌,能夠促進魚類的康復。若魚類在病後食慾不振,可考慮使用添加劑或專門的恢復食品,這些食品含有營養成分,有助於增強免疫力,促使魚類早日恢復活力。

社交環境也是影響魚隻健康的重要因素。病後的魚應該避免與其他魚隻接觸,特別是那些未經檢測的健康魚,以免發生交叉感染。建議將病後恢復的魚單獨放置在暫養缸中,給予它們適應新環境的時間。同時,保持良好的飾品和水草環境,幫助魚隻減少緊張感,促進其心理健康。

在整個恢復期間,監察魚類的行為和外觀變化也十分重要。觀察魚的游動是否正常、體色是否鮮明、是否出現異常的行為等,及時發現問題並處理,能夠有效減少再次生病的風險。

為了預防未來的健康問題,建議定期為魚缸消毒,清除可能的病原體來源。此外,合理搭配魚種、調整飼養密度、提供合適的飼養環境,都是確保魚類健康的重要策略。

魚病的護理和健康管理是一個系統工程,只有從治療、護理到日常管理全面考量,才能實現魚類的持久健康。這不僅保障魚類的生活質量,也讓每一位飼主體驗到飼養的樂趣與成就。

案例說明

在養魚的過程中,魚病的發生是不可避免的,對於每位魚友來說,正確的治療方式能夠保障魚兒的健康。了解病因、選擇適當的治療方法,並進行有效的恢復,無疑是飼養魚類的一個重要課題。

常見的魚病通常可追溯到水質不佳、細菌感染或寄生蟲等因素。水質的變化,如氨、亞硝酸鹽或硝酸鹽濃度過高,都會對魚的健康造成威脅。這時,可以透過定期檢測水質,並進行水的更換來改善環境,從而減少魚病的風險。

另外,細菌性感染往往表現為魚體表的傷口、腫塊或爆瘡。針對此類情況,可以選擇投放抗生素進行治療。但需注意的是,使用抗生素時必須遵循指導劑量,以免造成副作用。此外,保持水溫穩定及提供適當的氧氣供應,有助於提高魚的免疫力,促進其恢復。

寄生蟲病症則多由外寄生蟲或內寄生蟲引起,常見的如魚蝨或鞭蟲等。一旦發現魚體出現異常行為,如不停刮鱗或食慾不振,便需立即檢查,並進行相應的驅蟲治療。使用專門的寄生蟲藥物,遵循嚴格的使用指南,可以有效地清除寄生蟲,恢復魚類的健康。

在治療的過程中,還需特別關注魚的飲食與環境。適當的飼料能提供魚所需的營養,增強其免疫系統。而在病後恢復階段,可以減少餵食的頻率,逐步適應,並觀察魚的行為變化,確保其逐漸恢復正常的活動。

魚病的治療是一個系統性的過程,從識別病因、採取相應的措施到觀察魚的恢復,每一個環節都至關重要。透過細心的觀察及適當的管理,最終能夠保證魚類的健康,讓每位魚友都能享受養魚的樂趣。

常見問題Q&A

魚病的治療過程涉及多個步驟,從病因的診斷到魚的恢復都是關鍵。許多魚友在面對魚隻生病時會有各種疑問,以下是一些常見問題的解答,幫助您更好地了解魚病的治療過程。

魚病是怎麼產生的?

魚病的產生通常與環境因素、飼料品質、魚隻的抵抗力以及水質的變化有關。水中的有害物質、病原菌的感染以及不當的飼養方式都可能是病因。

如何識別魚隻是否生病?

觀察魚的行為和外觀是識別魚病的關鍵。常見的症狀包括魚隻食慾減退、游動無力、體表有異常斑點或變色、呼吸急促等。如果發現異常,應該及時進行檢查。

在確定魚病後,應該如何處理?

關鍵在於迅速採取行動。首先,將生病的魚隻隔離,以避免傳染給其他健康魚隻。接著,可以根據症狀選擇合適的治療方法,比如改變水質、使用藥物或添加鹽分等。

如何改善水質以防止魚病?

保持水質的清潔和穩定是病症預防的重點。定期更換水、檢查氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽等指標,保持適當的pH值和水溫都是必要的措施。使用過濾器和增氧設備能有效改善水環境。

治療過程需要多久?

治療的時間長短取決於魚病的種類和嚴重程度。輕微的感染可能只需幾天,而較為嚴重的病況則需要數周的時間才能完全恢復。定期觀察病魚的狀況,及時調整治療方案。

在魚恢復的過程中,應該注意哪些事項?

恢復期應妥善管理水質,保持環境穩定,減少對魚隻的干擾,並慢慢恢復正常的餵食。提高魚隻的免疫力,如添加維生素或氨基酸等,也有助於促進其復原。

魚病的防範措施有哪些?

除了保持良好的水質及環境,適當的飼養管理也是預防魚病的重要手段。選擇健康的魚苗,避免過度密集飼養,以及注意飲食平衡,都能有效降低病症的發生。

適當的專業知識加上及時的處理,是保障魚隻健康的重要因素。了解魚病的治療過程及相關問題,可以幫助每位魚友更好地照顧自己的水族朋友,讓它們健康成長。

重點結論

魚類健康是水族飼養的重要一環,了解魚病的成因及治療方法,有助於維持水族生態的穩定。魚病的根源通常可分為環境因素、寄生蟲感染、細菌與病毒等,這些因素都可能影響魚隻的免疫系統,導致疾病的產生。

在病因方面,水質的變化是許多魚病的首要原因。不當的水質如氨、亞硝酸鹽的濃度過高,鹽度變化或pH值不適,也會造成魚隻承受壓力,進而引發疾病。此外,寄生蟲的侵襲,常見的有魚蝨、鰓蟲等,這些都會使魚隻出現不適症狀,如游動不安與食慾不振。

對於細菌和病毒引起的感染,通常需要觀察魚隻的行為表現,如皮膚出現潰瘍、鰓部發炎等情況,病理檢查能夠明確確診,隨後針對病原體進行適當的抗菌或抗病毒治療。

治療過程包括隔離病患以免疾病擴散、改善水質與提供適宜的環境,以及投用符合病因的藥物。定期換水與維持良好的水質,能極大地幫助魚隻在病後快速恢復。餵食高營養的飼料亦能增強魚隻的抵抗力,促進其恢復。

最終,監控魚隻的恢復情況至關重要,若症狀未見好轉或惡化,應考慮尋求專業的獸醫協助。在飼養魚類的過程中,了解魚病的起因和治療措施,不僅能提高魚隻的生存率,也能增進整體水族環境的健康。